2025-10-12

2025-10-12

|

1165

1165

资料来源北京智翔航空服务有限公司整理。智翔航空:民航施工资质办理、无人机飞手培训、无人机销售、航空商务服务、航空运营支持服务 电话:18610251711

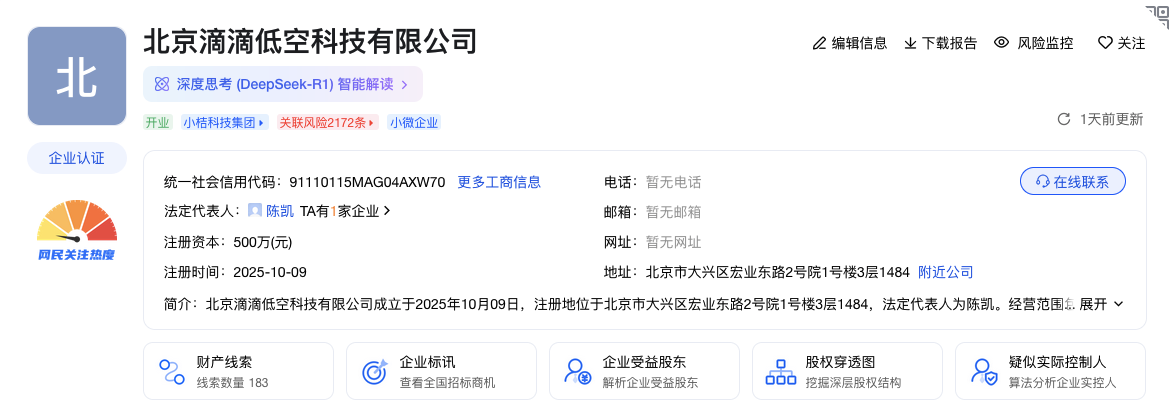

2025年10月9日,滴滴出行母公司北京小桔科技集团有限公司全资成立了北京滴滴低空科技有限公司,注册资本500万元,法定代表人为陈凯,经营范围包括社会经济咨询服务、企业管理咨询、软件开发、人工智能应用软件开发等。

“空中滴滴”一定会实现,但它将是一个分阶段、分区域、逐步落地的过程,不会一蹴而就。 滴滴的入局,将极大地加速了这一进程。

一、为什么说“空中滴滴”会实现?滴滴的入局意味着什么?

滴滴并非孤军奋战,而是站在了“天时、地利、人和”的风口上。

政策强力驱动(天时):

中国将“低空经济”写入国家发展战略,全国已经有三十多个省份出台扶持政策,开放空域、提供补贴、建立行业标准。这是最强大的助推器。

技术趋于成熟(地利):

飞行器技术:电动垂直起降飞行器技术近年来取得突破性进展。电池能量密度提升、飞控系统智能化、复合材料成本下降,使得制造安全、经济、环保的“空中出租车”成为可能。

指挥调度系统:这正是滴滴的核心优势。滴滴拥有海量的地面交通数据、强大的AI算法和成熟的供需匹配调度平台。将这些经验复用到低空,可以高效解决空域管理、路径规划、订单匹配等核心问题。

滴滴的独特优势(人和):

庞大的用户基础:滴滴拥有数亿用户,可以轻松实现“一键打飞车”的功能迁移,用户教育成本低。

成熟的运营经验:深知如何管理运力、定价、处理司乘(飞行員/乘客)关系和安全问题。

品牌和资本信誉:作为出行巨头,滴滴更容易获得合作伙伴(飞行器制造商、机场、政府)和资本的信任。

滴滴入局的信号:它标志着低空出行从“技术验证”阶段进入了“商业化运营”预备阶段。巨头的入场,意味着它看到了清晰的商业模式和市场前景。

二、“空中滴滴”将如何实现?——可能的演进路径

它不会突然遍布全国,而是会遵循一个清晰的路线图:

第一阶段:示范运营(2025年-2026年)

场景:在特定区域(如深圳前海、上海临港)开通固定的、点对点的示范航线,例如“机场-市中心”、“城市核心区-旅游景点”。

形式:更像是“空中巴士”,固定航线、固定班次,价格昂贵,主要面向商务人士和游客体验。

第二阶段:初步商业化(2026年-2030年)

场景:在一线城市和重点城市群(如粤港澳大湾区、长三角)扩大网络,航线变得更灵活。

形式:出现类似“网约车”的即时预约服务,价格开始下降,部分中产阶级在紧急或商务场景下会使用。

第三阶段:大规模普及(2030年以后)

场景:网络覆盖主要二三线城市,成为城市综合交通体系的重要组成部分。

形式:价格进一步亲民,与高端网约车价格持平或略高,被大众所接受。实现与地面交通(地铁、公交、网约车)的无缝接驳。

三、未来可能产生的深远影响

如果“空中滴滴”成为现实,它将从多个层面重塑我们的社会和生活方式。

对城市交通与规划的颠覆性影响

缓解拥堵:开辟三维空间,将大量高端、紧急出行需求引向空中,极大缓解地面交通压力。

重塑城市空间:“距离”被重新定义,通勤范围扩大,可能改变城市房产和商业的布局。住在远郊、工作在市中心将更加可行。

基础设施变革:需要建设大量的起降场,它们将分布在楼顶、交通枢纽、公园等地方,成为新的城市地标和基础设施。

催生全新的产业链与经济生态

制造端:带动eVTOL整机、电池、飞控系统、复合材料等高端制造业发展。

运营端:诞生“飞行器运营商”、“空中交通管理服务商”、“起降场运营商”等新角色。

服务端:围绕维护、充电、保险、培训(飞行员/维修师)等产生大量高技能就业岗位。

旅游与物流:除了载人,空中网络将极大提升高端、紧急物流(如医疗急救、海鲜运输)的效率,并催生“空中观光”新业态。

对社会与生活的改变

效率革命:将1-2小时的地面通勤缩短至10-20分钟,极大地解放了人们的时间。

新的社会议题:

安全与噪音:公众对飞行安全性和噪音污染的担忧将是最大挑战。

公平性与可及性:初期高昂的价格可能使其成为“富人的玩具”,如何避免加剧社会不平等是需要思考的问题。

空域规则与隐私:密集的飞行器如何管理?飞行路径下的居民隐私如何保护?需要建立完善的法律法规体系。

对滴滴和出行行业的战略意义

构建立体出行生态:滴滴将从一家“地面出行公司”升级为“立体移动出行服务商”,形成“地面网约车+空中出租车+自动驾驶”的完整业务矩阵。

抢占未来入口:低空出行是下一个十年最重要的出行赛道之一,滴滴必须卡位,否则将面临被颠覆的风险。

总而言之,笔者认为滴滴入局低空经济,是顺势而为且志在必得的一步。“空中滴滴”的实现是一个高度确定性的趋势。

这不再是一个“会不会”的问题,而是一个“何时、何地、以何种方式”全面落地的问题。我们正在亲眼见证城市交通从二维走向三维的历史性变革。

2026-02

262026-02

262026-02

262026-02

26