2025-08-10

2025-08-10

|

1694

1694

“社保更需要我”还是“我更需要社保”

01

这两天有不少兄弟在留言区问“强制缴纳社保”怎么看、“社保新规”怎么看?

本来没寻思写这个事儿,至少在北京来说,还真没见过哪家公司敢在员工社保方面抖机灵的…看来是我后知后觉了。

不过既然大伙儿盛情难却,那咱们就认真回应一下。

水平有限,能力一般,大伙儿有什么想补充的可以在留言区开撕。

大伙儿说的事儿,是指——

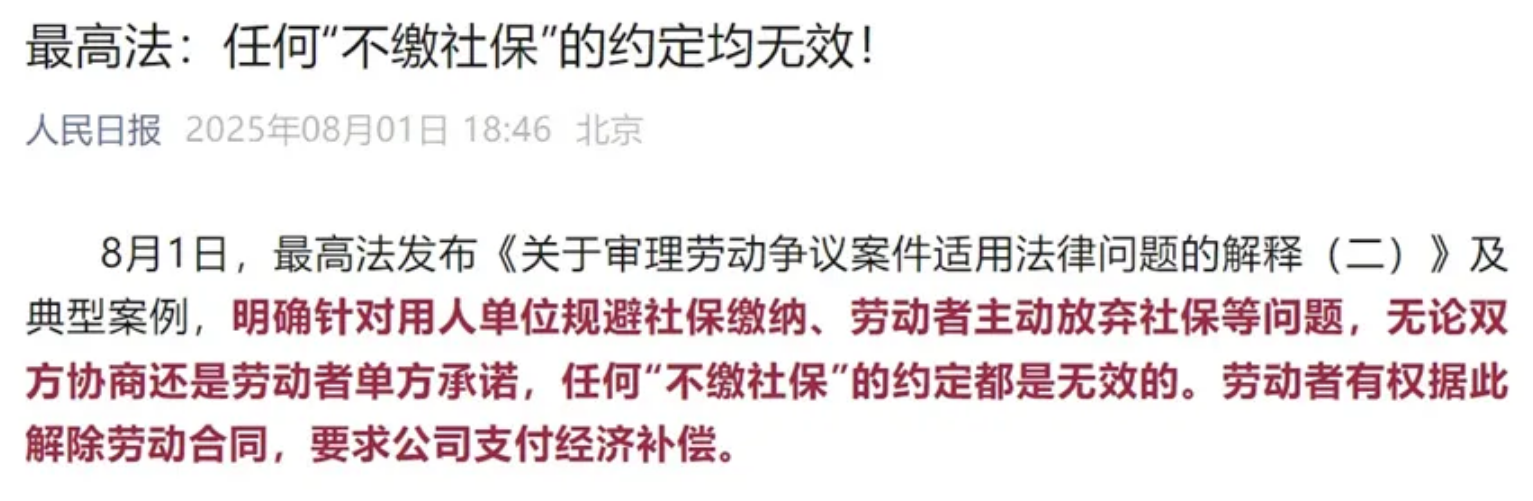

8月1日,最高法发布《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》及典型案例;

明确针对用人单位规避社保缴纳、劳动者主动放弃社保等问题,无论双方协商还是劳动者单方承诺,任何“不缴社保”的约定都是无效的。

劳动者有权据此解除劳动合同,要求公司支付经济补偿。

我看到不少媒体提到说这是社保“新规”,其实不严谨。

根据《社会保障法》,企业给员工缴纳社保,本来就是强制的。

这一次最高法从司法解释的角度进一步强调了。

而且你注意,真要是什么新规,这玩意儿得人社部发文,不应该是最高法发文。

这老哥俩职能不同,管的事儿不一样,侧重点当然也就不同。

最高法发布的这条司法解释,大致可以拆分为以下三点核心内容:

其一,用工30日内必须参保:包括试用期员工,企业需在用工之日起30日内为其办理社保登记;

其二,任何相关协议均无效:明确了“自愿放弃社保协议”、“现金补贴替代社保”等操作,即使劳动者签字同意或双方协商一致也无法律效力;

其三,违规将追溯责任:违规企业将补缴社保与罚金,甚至可能影响融资和招投标。

同志们,以前这个事儿更多是“民不举,官不究”,现在这个司法解释一出——

不仅是把话给说死了,而且还相当于把各种违规操作的路子给堵死了。

政策逻辑一下子从“说它行它就行,不行也行”变成了“说不行就不行,行也不行”。

爱玛…真是不服不行啊!

这里面还要搞清楚一个误区——

为员工缴纳社保是按照当地社保缴纳最低基数来的,并非参照员工工资。

打个比方,2025年上海市社保缴费基数下限为7384元/月,上限为36921元/月;

简单理解就是,即使企业雇佣一名员工,薪资不到7000元/月,那也得按照7384元/月的社保缴费基数来执行。

我们还注意到,这个事儿一上热搜,大伙儿就七嘴八舌讨论,气氛烘托得贼热闹!

这个说:“我本来工资就不高,这一强制缴纳社保,那我到手工资岂不是更低了吗?”

那个说:“我就是个开卤味档口的,雇了两个伙计干活,一个月3000-4000块钱,难不成也要交社保?”

有的说:“企业给打工人缴纳社保,天经地义,这玩意儿还有啥讨论的余地吗?”

还有的说:“连社保都交不起,谁敢跟你合作?谁敢给你贷款?”

的确,不同收入、不同角色、不同社会分工,大伙儿情况千差万别;

有分歧太正常了,实在没有必要让大伙儿都穿一条裤子。

对于大企业来说,这条最新出炉的司法解释其实没啥影响,这么多年了,一直按照国家规定给员工缴纳社保;

在中小微企业看来,可能意味着利润直接被社保开支咬掉一块,尤其小作坊、夫妻店一类的,确实面临着在“用效率换利润”与“用降本促增效”之间二选一;

薪资明显高于社平工资的群体眼中,多缴纳的那点社保其实无感,反倒是养老、医疗有了更多保障,明显是利大于弊;

最有可能犯嘀咕的,可能就是那些本就月薪3000-4000的低薪打工人,短期来看到手薪资可能会有所减少,但养老、医疗能有更多保障,里外里不算亏。

既然最高法掷地有声给出了权威司法解释;

那就意味着全民强制社保这个事儿已经没什么商量的余地了。

既然大伙儿在上篇稿子评论区留言问“这个事儿怎么看”,那接下来咱们就展开谈一谈——

首先,这是给企业的“最后通牒”。

这项司法解释彻底关闭“协议不缴社保”的后门,从此以后社保合规再无借口。

你琢磨这个事儿,用人单位与就业员工在99%朝上的情况下,处于一种天然的地位不对等。

在这种情况下,员工真正能够左右的事情又有多少呢?

所谓的“自愿放弃社保协议”,某些用工单位也好、求职员工也罢,不妨扪心自问一下到底有多少真正“自愿”的成分?

我话放这儿,只要对“自愿”这个事儿睁一只眼闭一只眼,那就指不定是不是“自愿”了。

所以,关于社保这个问题,所谓的“自愿”其实更多是在给不合规操作开绿灯。

不信这个邪的,可以赶上有空了多跑跑三四五线城市的民营企业去实地走访一下就恍然大悟了。

就在几年前,笔者曾面试过一位从某发达县城来的求职者,我问他“出于什么样的考虑想来杭州发展?”

我的本意是想了解其发展意向的长期性与他对强二线城市与县城差异的认识;

万万没想到,这哥们儿上来就吐槽,他们公司不给缴纳社保,且当地中小企业按规定缴纳社保的不多…

不是,你家管这玩意儿叫自愿啊?

第二,这是给普通劳动者的“尚方宝剑”。

该司法解释提供了便捷有力的法律武器,对抗相关违法行为。

这绝对是最具威慑力的条款!

以前,劳动者发现公司未从规定交社保,能怎么办呢?

投诉、仲裁、诉讼三连,流程复杂又耗时耗力,即使胜诉可能也仅限于补缴社保。

这就意味着难以获得实质性赔偿,从而快速止损。

此外,后续劳动就业市场对于有仲裁记录的员工往往也会抱有一丝提防的态度。

往往越是在中小城市,这种现象就越是明显。

现在,劳动者可以直接根据最高法的有关司法解释直接要求雇主完整缴纳社保。

而最高法的司法解释对于各式各样所谓“自愿”的协议一锤定音无效,本质上是在倒逼企业合规。

你想,企业不交社保的成本从“可能被要求补缴”直接升级为“面临员工离职索要经济补偿+仍需补缴社保+可能被行政处罚”。

打个腹黑的比方,有位爷干了俩月后不想干了,去法院告公司,说公司没有给他交社保;

在这种情况下,那么就算公司拿出了所谓“自愿”不交社保证据,法院也不会认,公司就得支付经济赔偿。

你琢磨,哪个公司还敢心存侥幸心理?毕竟谁也不知道哪年哪月哪位离职员工不高兴了告到法院去…

这样一来,不按规定交社保的损失便会远远大于收益。

如果说,到了这一步某些企业还是一副混不吝的态度,那了不起“此处不留爷,自有留爷处”,就像前些年笔者面试的那哥们儿似的——

不在老家玩了,哪合规我上哪去!

如果事情真发展到这个份儿上了,你琢磨当地有关部门会不会出手?

第三,这是一份社保基金的“开源宣言”。

国家以最强硬姿态扩大社保征缴基数,缓解基金压力。

这是社保层面最为显著且迫切的需求!

2025年第一季度,35岁以下人群中有超过23%的就业人员主动选择不缴纳或中断社保,较2024年同期上升了8.6个百分点,其中灵活就业人员断缴率达38%。

而在另一边,预计到2035年,全国60岁以上的老人将达到4亿,而总劳动力人口也就8亿左右,就这还不算新生儿出生总量还在逐年减少。

总之一句话,现收现付的保障体系压力的确是有的。

从社保体系运行的角度看,让那些断缴的或各种“自愿”不交社保的人群缴纳社保,在很大程度上可以补充社保体系的资金来源。

大伙儿调侃的“社保更需要我”还是“我更需要社保”,其实就打这儿来的。

03

还记得在前些天的稿子里,咱们就曾提到过——

强制缴纳社保和国债收益征税、境外收入上报这三件事儿得合一块儿看。

其共同点在于超精准、多维度、可持续的开源,以及从企业层面到个人层面的合规挣在加速。

产业升级、民生保障、专项债发力…哪一项都需要先让钱袋子鼓起来;

过去那种睁一眼闭一眼的操作空间,也在以肉眼可见的效率急速收缩。

这背后,反映的是人口结构变化和经济转型之下,通过深刻重塑劳资关系和企业成本结构,优先维护公平刚性和可持续发展的决心。

前面也说了,到2035年,全国预计有4亿60岁以上的老年人等着吃饭、看病;

另外一边,年轻人缴纳社保的积极性却在往下出溜,灵活就业那头儿有快四成撂挑子…

万一其它原本老老实实缴纳社保的年轻人一合计,再有样学样,这哪儿行啊?

所以,为了能让社保这个盘子继续运转下去,现在的确已经到了不堵窟窿不行的程度。

甭管是以前那套“自愿放弃社保”还是“民不举官不究”…

少扯犊子,都翻篇儿了,现在主打的就是个应收尽收!

这也在提醒着我们:从现在开始,合规才是最大的规则所在。

与此同时,咱们必须得提醒一句——

在方方面面向着全面合规大踏步前进的过程中,必须正视一些实际问题。

国家统计局今年4月份的数据显示:

7.62亿就业人口中,有4.29亿人的收入在5000元以下。

在许多小城市乃至小县城,许多人一个月的工资也就是3000-4000元;

强制缴纳社保之后,这部分开支个人承担部分即使是最低档也在300-400元左右。

社保开支占到其税前工资的1/10,在整体低基数之下确实是不小的一笔开支。

再一个,缴纳社保的最低年限正在从15年延长至20年,且不少非体制内工作人员还可能面临35岁问题。

如何通过制度、财政等方面发力,既能减轻他们缴纳社保的现金困境,又能打消他们“缴不满最低年限”的疑虑,是我们接下来需要重点解决的技术性问题。

当然,从长远来看,完善社保缴纳确实会让这部分人群的养老和医疗更能得到保障,但是如何平衡“远水”和“近渴”,真的要政策面和财政面去下一番苦功夫。

站在一些中小微企业的角度看,如何在全面合规与守护利润中间寻求动态平衡,同样是当前特别现实的课题。

毕竟,这部分企业是财税、就业等方方面面不可或缺的角色。

尤其是在中小城市,一家小微企业的背后可能是几十个家庭,一家夫妻店背后可能是一个中产家庭。

最高法最新出台的司法解释,绝对是一件利国利民的大好事。

它标志着我们的劳动关系正在朝着更加公平、更加合理的方向迈进。

当一个社会从“效率优先”全面换轨到“公平至上”,这是必然会发生的历史进程。

可从现实来看,这背后同样也是国家大账本、企业小账本与个人钱袋子之间极限平衡的艺术。

处理好这个问题,含金量绝不亚于过去四十多年,我们所取得的成就。

2026-02

272026-02

272026-02

272026-02

27